木ねじとは? 特徴や種類、使い方から他のねじとの違いまで解説

木ねじ(もくねじ)とは、木材への使用を目的としたねじを指します。特殊な構造をしているため、木材をしっかりと固定できるのが特徴です。木ねじにはいくつかの種類があり、選び方や使い方にも注意すべきポイントがあります。

本記事では、木ねじの特徴や種類を解説します。併せて、木ねじの選び方や使い方、他のねじとの違いも解説するので、木ねじの使い分けや上手な使い方を知りたい方は、ぜひ参考にしてください。

木ねじとは? 特徴と素材を解説

木ねじ(もくねじ)とは、名前の通り木材に使用するねじを指します。具体的には、木材と木材、または木材と他の材料を固定するために使用されます。

木ねじは、ねじ山(ねじ部)と頭部の間に太い円筒形をした部分があるのが特徴です。木ねじ全体の約2/3がねじ山であり、ねじ山の先端は尖っています。この構造により挟み込む材料にねじ部が掛からず、締め付ける力が強まるため、緩みやがたつきが防止されます。

木ねじに使用される素材は、主にステンレス、鉄、黄銅の3種類です。それぞれ特徴が異なり、ステンレスはさびにくく比較的強度が高い、鉄は安価ですがメッキの種類によって外観や耐食性が左右される特徴もあります。黄銅は金色をしており、通電性に優れています。

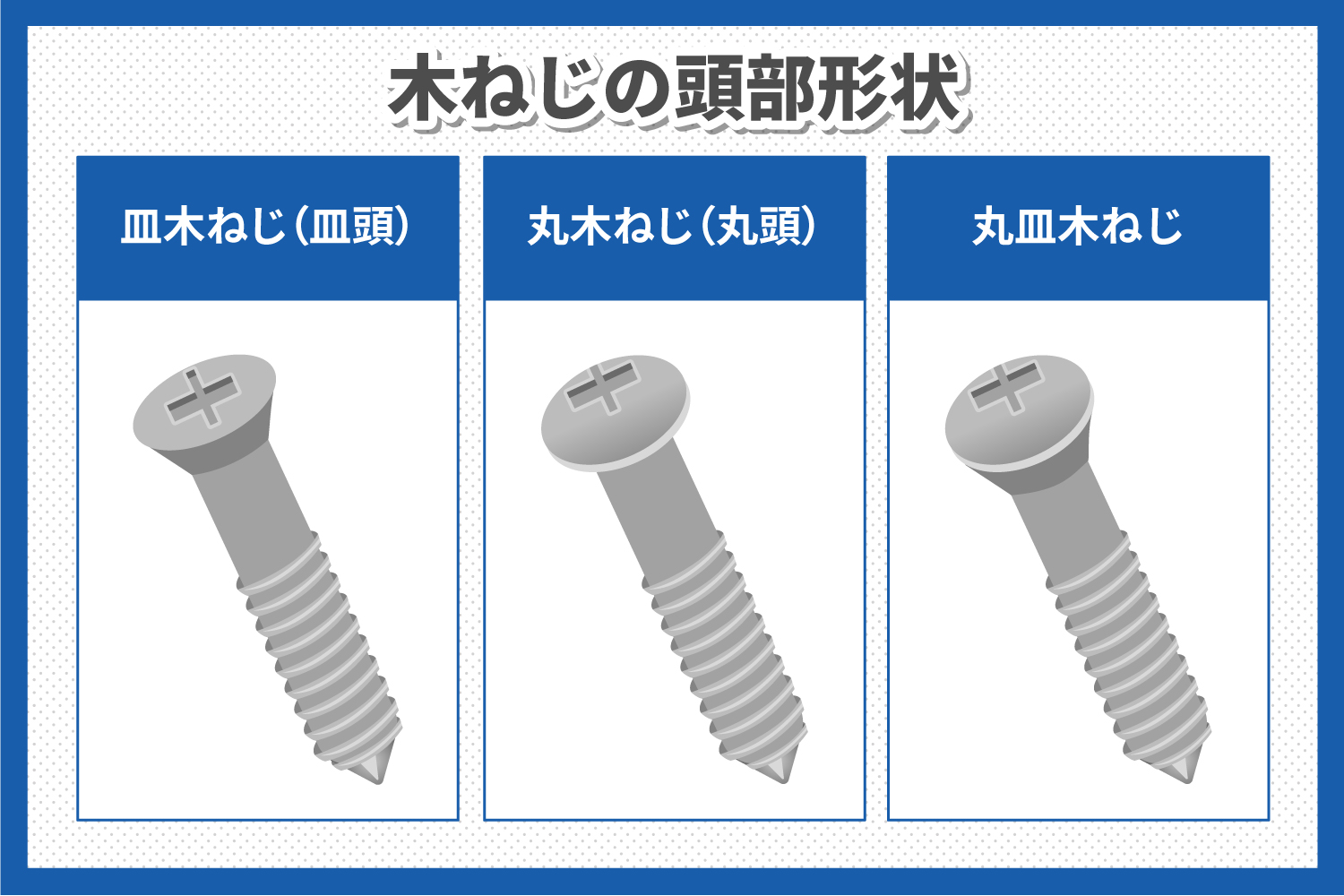

木ねじの頭部形状

このうち主に使われる「皿木ねじ」と「丸木ねじ」について特徴を解説します。

皿木ねじ(皿頭)

皿木ねじは「皿頭」とも呼ばれ、木ねじの中でも使用頻度が比較的多い種類で、ねじの頭が平らであることが特徴です。木材に皿木ねじを締め込むと木材の表面がフラットに仕上がるため、ねじが飛び出ていると不都合がある場所に使用すると良いでしょう。

丸木ねじ(丸頭)

丸木ねじは「丸頭」とも呼ばれるように、ねじの頭が丸く出っ張っていることが特徴です。従って、丸木ねじを締め込むと、木材の表面からねじの頭が飛び出す仕上がりになります。

材料と接する面積が大きいため緩みにくく、しっかりと固定できることから、木材と金属の固定に向いているねじです。より強力に固定する目的で、ワッシャーを使用する場合もあります。

木ねじの正しい選び方

木ねじには、種類ごとにさまざまな長さがあります。材料をしっかりとめるなら長いねじの方が良いと思いがちですが、実はそうではありません。ねじが長過ぎると材料を突き抜けてしまう可能性があるため、注意が必要です。

下地となる木材を突き抜けない長さ、かつ以下のいずれかの基準を満たすねじを選びましょう。

- ・取り付ける木材の厚さの2〜3倍の長さ

- ・取り付ける木材の厚さプラス20mm

木ねじの適切な使い方

木ねじを使う手順は、次の通りです。

- 1. 木ねじを打つ場所に、キリやドリルで下穴を開ける

- 2. 木ねじの先端を下穴に当て、ドライバーをねじ頭部の駆動部へ真っすぐに差し込み、適度に荷重を掛けながら回して木ねじを締め込む

木ねじを締め込む際は基本的に下穴が必要です。下穴を開けずに締め込むと、木材が割れる可能性があります。また下穴には、木ねじが斜めに入るのを防ぐ役割もあります。木ねじの太さの70%程度を穴径の目安として、下穴を開けてから木ねじを締め込みましょう。

皿木ねじや丸木ねじは強度が低いため、インパクトドライバーや電動ドライバーを使用しないように注意が必要です。

さらに、ドライバーに十分な荷重が掛かっていなければ、締め込みの際にドライバーが木ねじの駆動部(十字穴)から抜けて、潰れる可能性があります。ドライバーに掛ける力は、押す力70%、回す力30%の割合が良いとされています。木ねじの駆動部を潰さないように、適度な力加減で締め込みましょう。

木ねじと他のねじとの違いは?

ねじには木ねじ以外にも数多くの種類があるため、使い分けに迷うことがあります。ここでは、木ねじとその他のよく使用されるねじの違いを解説します。

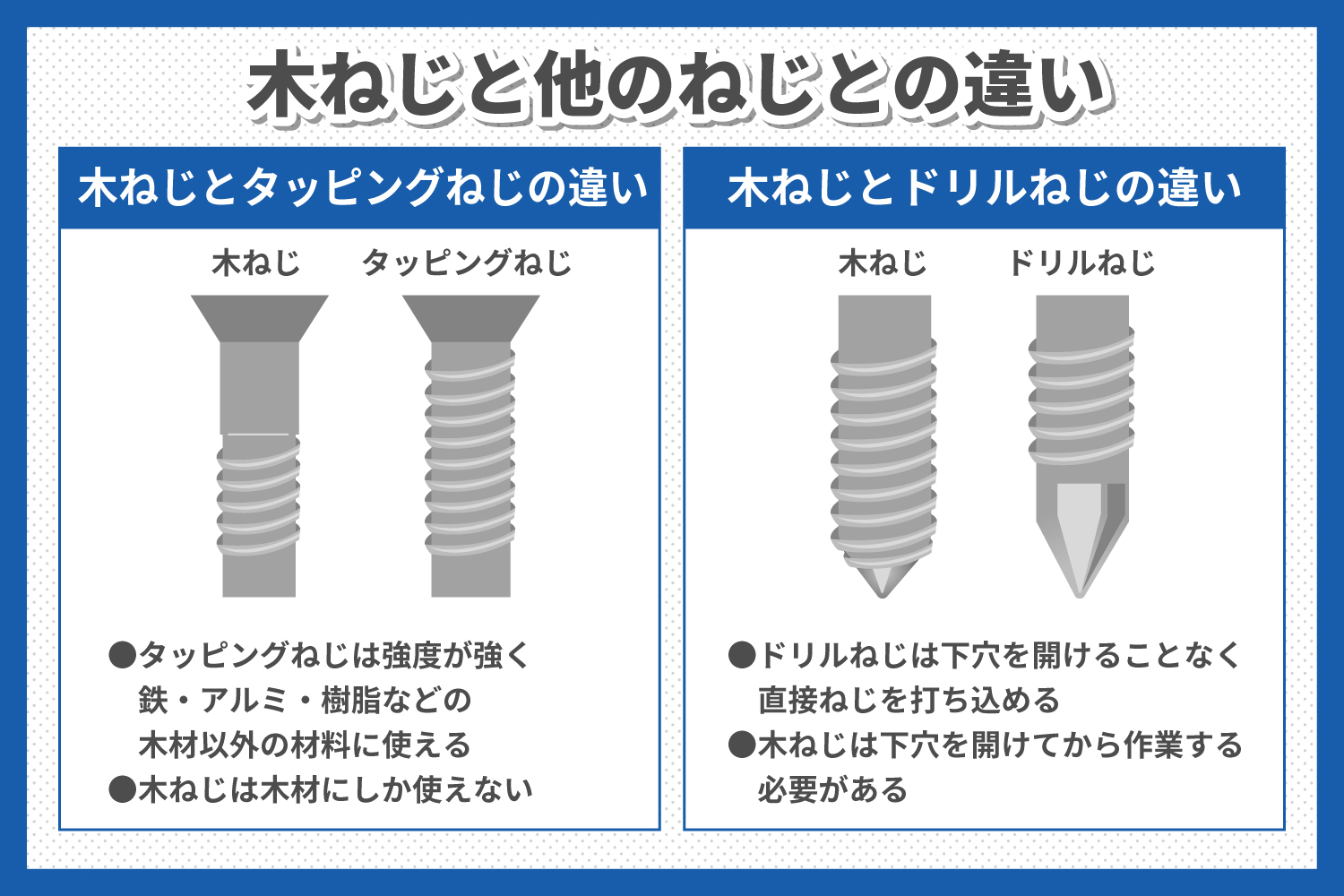

木ねじとタッピングねじの違い

タッピングねじとは、ねじ全体にねじ山があり(全ねじ)、ワッシャーなどを必要とせずに材料を固定できるねじのことです。構造は木ねじと似ていますが、強度に違いがあります。タッピングねじは木ねじよりも強度が高く、鉄やアルミ、樹脂などの木材以外の材料に使える一方で、木ねじは木材にしか使えません。

しかし、全ねじは材料の間に隙間ができるとそのまま固定されてしまうため、ぐらつきやゆがみが発生する場合があります。全ねじは、クランプで材料を固定した上で締め込む、またはすでに組み立ててあるものの補強に使うのがおすすめです。

タッピングねじで木材を固定することは可能ですが、木ねじではタッピングねじの代用ができない点に注意しましょう。

木ねじとドリルねじの違い

ドリルねじとは、先端がドリルの形状をしたタッピングねじのことであり、その形状から下穴を開けることなく直接材料にねじを打ち込めます。またドリルねじの種類によっては、薄いプラスチックなどから10mm程度の厚みのある鋼板まで使用可能です。このように、下穴が不要かつ、さまざま材料に使用できることから、作業効率の向上にも期待できます。

木ねじと木工用ねじの違い

木ねじの一種として木工用ねじの種類を紹介します。

・コーススレッド

他の木ねじよりもねじ山が粗く、木材をしっかりと固定できます。インパクトドライバーや電動ドライバーを使用して締め込みます。

・スリムビス

木材が割れるのを防ぐために全体的に細く、ねじ山が浅く加工された木工用ねじです。薄い木材に木ねじを打ち込む際は材料が割れやすいため、スリムビスを使うと良いでしょう。

・ミニビス

全体が細く、頭も小さいミニサイズの木工用ねじです。

ねじが目立ちにくい仕上がりになることから、主に建築の内装に使われます。ただし、力が掛かり過ぎるとねじが折れたり、熱や摩擦で切れたりする場合があります。

木ねじとは木材の固定に特化したねじである

木ねじとは、木材の固定に使用するねじの総称です。ねじ全体の半分以上がねじ山、ねじの頭付近が円筒形の構造をしているため、材料同士を強く締め付けて緩みやがたつきを防止できます。

木ねじを使用する際は、下穴を開けてから締め込むこと、また適度に力を掛けながら駆動部を潰さないようにドライバーで固定することがポイントです。木ねじにはさまざまな種類があるため、固定する材料や用途に合うものを選んで適切に使用しましょう。